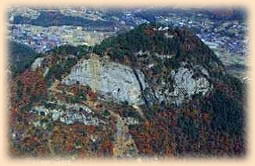

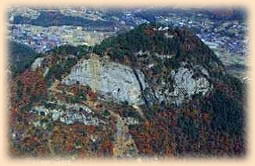

岩 殿 城(いわとのじょう)

桂川北岸にそびえる岩殿山(634メートル)の山頂を中心に築かれた戦国期の山城。県指定史跡。

桂川北岸にそびえる岩殿山(634メートル)の山頂を中心に築かれた戦国期の山城。県指定史跡。

やや東西に長い山体は標高約250メートルの急峻な独立峰の様相を示し、とくに南側では中腹から山頂近くまで及ぶ切立った岩肌が威容を放ち、天然の要害の観をいっそう強くしている。

遺構は比較的狭小な山上に集中的にみられ、一ノ堀・二ノ堀・本城・馬場・大門口・蔵屋敷などの呼称も伝えられている(甲斐国志)。

遺構の主郭は最高所にある本城とよばれる部分とみられる。現在電波塔が設置されているため旧観は損なわれているが、かつては土塁などが存在していたという。これから東に下る尾根には大小二つの堀切があって、それらが一ノ堀・二ノ堀にあたると推定されている。主郭から西には数段の平坦地が続き、蔵屋敷の伝承をもつ最も広い郭に至る。この郭の南には一段下がって亀ケ池とよばれる小さな湧水池があり、今も清水をたたえている。その西側には馬場とよばれる尾根に沿った細長い郭が延び、西寄りの南面に登城口の一つが開く。登城口はこの南側に下るルートと、蔵屋敷の郭の南東隅から斜面を東に下るルートの二つがある。

南側のルートをたどるとやや下って二手に分れ西にたどると遺構の西限とみられる築坂の堀切に至り、南にたどると丸山とよばれる中腹の南麓に至る。

南側のルートをたどるとやや下って二手に分れ西にたどると遺構の西限とみられる築坂の堀切に至り、南にたどると丸山とよばれる中腹の南麓に至る。

当城は従来戦国期に郡内を領した小山田氏の本城としての位置付けがなされてきたが、近年、武田氏の支配下にあった城郭であったとの説も出され、小山田氏の居館である谷村館との距離が10キロ以上離れている点などから詰めの城としての位置づけには、不自然さが指摘されている。

- 【詳しく知りたい人】

- 都留市史 通史編 1996 都留市史編纂委員会

都留市史 資料編 古代・中世・近世Ⅰ 1995 都留市史編纂委員会

『定本 山梨県の城』 1991 郷土出版

甲斐国志 第2巻 古跡部 1970 雄山閣

![]()

![]()

桂川北岸にそびえる岩殿山(634メートル)の山頂を中心に築かれた戦国期の山城。県指定史跡。

桂川北岸にそびえる岩殿山(634メートル)の山頂を中心に築かれた戦国期の山城。県指定史跡。 南側のルートをたどるとやや下って二手に分れ西にたどると遺構の西限とみられる築坂の堀切に至り、南にたどると丸山とよばれる中腹の南麓に至る。

南側のルートをたどるとやや下って二手に分れ西にたどると遺構の西限とみられる築坂の堀切に至り、南にたどると丸山とよばれる中腹の南麓に至る。