真言宗の開祖。俗姓佐伯氏。詮号弘法大師空海。讃岐の人。18歳の時大学で外典を学んだが,儒・仏・道教のうち、仏道が最もすぐれているとして出家。延暦23年(804)入唐。大同1年(806)帰朝。東寺(教王護国寺)を賜わって真言道場とし、弘仁7年(816)高野山に金剛峰寺を開き真言密教の高揚につとめた。

真言宗の開祖。俗姓佐伯氏。詮号弘法大師空海。讃岐の人。18歳の時大学で外典を学んだが,儒・仏・道教のうち、仏道が最もすぐれているとして出家。延暦23年(804)入唐。大同1年(806)帰朝。東寺(教王護国寺)を賜わって真言道場とし、弘仁7年(816)高野山に金剛峰寺を開き真言密教の高揚につとめた。菅野の水の木の伝説

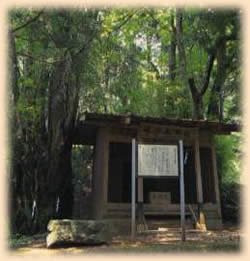

都留市菅野の養蚕神社社殿の後方左右に2本の「水の木」と称する大木がある。その大木は、根廻り約9メートルの桂の木で、一本は逆さ木で枝が垂れ下っている。

むかし、弘法大師がまだ修行僧として諸国を脚行し、道志村から谷村に下る途中、この桂の木の根元で休息し、その桂の木の枝を折って箸をつくり食事をした。

やがて、食べ終った大師は、一本の箸を逆さに、一本の箸を正常に土にさし、「ふくべ」の水を注ぎ育つように祈って修行の途についた。

やがて、成長した二本の桂の木は、成長し大木となり「水の木」と呼ばれるようになり、「ふくべ」に汲んだ清流を「ふくべの水」呼び伝えられている。