谷 村 座(やむらざ)

現 都留市中央2丁目4番地

谷村座は明治10年に開業された。東京京橋、新富町の新富座(松竹経営)の建物を摸して建てられたもので、当時としては、評判となって、その新装なった谷村座見物でまちが賑わいをみせたという。

谷村座は明治10年に開業された。東京京橋、新富町の新富座(松竹経営)の建物を摸して建てられたもので、当時としては、評判となって、その新装なった谷村座見物でまちが賑わいをみせたという。

この新築落成記念の柿落し(こけらおとし)は、歌舞伎一座の河原崎権十郎一行を招いて盛大に開館披露がおこなわれた。

明治23年9月10日付山梨日日新聞の記事に「女団州岩井粂八の一座は、今度南都留郡谷村座へ乗込み、八朔祭へ掛けて興行すると云ふ」とあり、当時は八朔祭りに、東漸寺の境内ヘサーカス一行が天幕を張って興行したり、見世物館がでたり、又力士を呼んで大相撲などの催しがあって、大変な人出で賑わった。

谷村座では、明治41年3月に、東京健児館長の河合鴬我を招いて薩摩琵琶会を開いたり、素人義太夫大会、壮俳菊田兼一一行の「小柳富代」、「道中双六」「千代萩」や、又明治43年12月には新派俳優の「日蓮記」が演じられ、舞台へは賽銭があがるという盛況で、この時石和で起った強盗事件を扱った「針金強盗刑事誉」という際物(きわもの)を演ずるなどして、大いに観客を動員した、という新聞の記事がある。

大正時代に入って、社会主義にかかわる思想問題講演会や仏教問題講演会が催された。県内では最も早いものとされていた大正9年11月19日、思想問題講演会が谷村座で開催された。弁士として堺枯川(利彦)を始め、山崎今朝弥、岩佐作太郎、加藤勘十、島中雄二という社会主義運動家達が熱弁をふるい、600余名の聴衆を集めたという。このような講演会は、県高等警察官や谷村署長の臨監があったことを新聞は伝えている。地元の劇団、歌舞伎一座として道志歌舞伎・大幡歌舞伎・猿橋の大原蝶之助一座もよく公演したという。

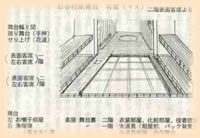

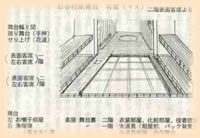

旧谷村座の建物(新宮座を見本とした)の構造は、木造二階建て、屋根の上に呼び込み用の樓がとりつけられていた。

旧谷村座の建物(新宮座を見本とした)の構造は、木造二階建て、屋根の上に呼び込み用の樓がとりつけられていた。

地下には廻り舞台、花道のせり上りも備え付けられ、手動式であるが、一応舞台としての体裁は整備されていた。客席は桝(ます)で仕切られ、床板にはゴザが敷かれていた。この桝にお茶や菓子などが、注文に応じて売店の売子によって運ばれた。

舞台裏の楽屋という役者の仕度部屋についてみると、舞台の半分は役者の持物、即ち部屋の置物である火鉢やたばこ盆、洒呑具、茶道具、戸口や障子等の大道具や小道具の部屋となる。これら道具類は、常に道具師という専門の人によって手入れがされて、いつでも使えるという準備が整えられている。谷村座の道具師は「稀代」という人で、毎日出勤して道具部屋の中で働いていた。特に東京の歌舞枝座一行を招く時は、大道具である背景、襖、障子の一つ一つに松竹より派遣された大道具絵師が直接手にかけたものでなければ演技をしてくれない、という仕来りもあって、文字通り舞台裏の苦労は大変なものだったという。

舞台の向かって右が太夫席で、ここで義太夫や三味線が、左側で鳴り物やはやし席とされていた。楽屋は裏2階にあって、部屋の正面には稲荷大明神が飾られ、小部屋に分かれて看板役者からその他多勢の大部屋と名札が張りだされ、入口にのれんを吊しての見るからに楽屋風景となっていた。

木戸銭を払って入った所に下足番のおじさんが、谷村座と染め抜いた法被をまとって、番号を印した木札を一枚下足に、一枚を引き替え札として客に渡し、「いらっしゃ−い」と威勢のいい声で迎え入れてくれた。

寒くなると、客の注文で「アンカ」という炭火をよくおこしたものを木枠で囲った箱を何銭かの料金で貸しだした。毛布を持ち込んだり、こっそりと炭火を持ち込んで暖をとる者もあったという。

建物は、昭和24年5月13日の谷村大火で消失した。

- 【詳しく知りたい人】

- 都留市史 資料編 近現代 1993 都留市史編纂委員会

都留市史 通史編 1996 都留市史編纂委員会

「谷村座と若松館」内藤盈成『郡内研究第6号』 1996 都留市郷土研究会

![]()

![]()

谷村座は明治10年に開業された。東京京橋、新富町の新富座(松竹経営)の建物を摸して建てられたもので、当時としては、評判となって、その新装なった谷村座見物でまちが賑わいをみせたという。

谷村座は明治10年に開業された。東京京橋、新富町の新富座(松竹経営)の建物を摸して建てられたもので、当時としては、評判となって、その新装なった谷村座見物でまちが賑わいをみせたという。 旧谷村座の建物(新宮座を見本とした)の構造は、木造二階建て、屋根の上に呼び込み用の樓がとりつけられていた。

旧谷村座の建物(新宮座を見本とした)の構造は、木造二階建て、屋根の上に呼び込み用の樓がとりつけられていた。